|

|

Réfraction

Soleil

|

|

|

|

Quand il se trouve très bas sur l'horizon, deux effets atmosphériques affectent le Soleil : son rougissement et sa compression verticale. C'est la conséquence, respectivement, de la diffusion de la lumière, et de la réfraction des rayons lumineux.

Le premier effet est la diffusion Rayleigh qui agit en 1/λ4, λ étant la longueur d'onde : la diffusion de la lumière est d'autant plus importante que la longueur d'onde est faible. La couleur bleue est donc plus diffusée que la couleur rouge par les molécules d'azote et d'oxygène, d'où la couleur bleue du ciel, et il ne reste qu'une couleur orangée au coucher et au lever du Soleil. A cela peut s'ajouter le rougissement dû à la présence éventuelle de particules de petites dimensions de diverses origines en suspension dans l'atmosphère (incendies, volcans, sable du Sahara, pollution industrielle).

En ce qui concerne la réfraction par l'atmosphère, celle-ci agit comme un dioptre (surface de séparation de deux milieux d'indices de réfraction différents) qui va dévier le rayon lumineux incident. Comme cette déviation dépend de la hauteur du Soleil sur l'horizon en raison de l'épaisseur d'atmosphère traversée, elle est plus importante pour le bord inférieur que pour celui qui est au-dessus : le Soleil paraîtra aplati car le bord inférieur est plus dévié (c'est-à-dire plus relevé) que le bord supérieur qui est moins relevé.

1. Les formes variées du Soleil

Selon le gradient de température, c'est-à-dire l'évolution de la température avec l'altitude, le disque solaire peut apparaître plus ou moins déformé et aplati : de forme ovale dans l'image 1.1, il est très irrégulier dans toutes les autres images. Le Soleil peut ainsi apparaître étiré vers le bas (1.2) ou en forme de yourte (1.6, les éléments en avant-plan sont des éoliennes situées à 110 km).

Dans l'image 1.5, les perturbations atmosphériques affectent beaucoup le bord du disque solaire (l'antenne est à une distance de 27 km) : elles sont causées par des variations brusques de la température, nombreuses et sur de faibles hauteurs. Noter aussi la présence d'une tache sur la surface solaire, zone d'intense activité magnétique.

|

|

Coucher du Soleil

1.1 Haute-Garonne,

juillet 2021.

1.2 Haute-Garonne,

octobre 2021.

1.3 Landes, janvier 2022.

1.4 Landes, janvier 2022.

|

|

1.5 Coucher du Soleil (Haute-Garonne,

octobre 2021).

1.6 Lever du Soleil (Haute-Garonne,

août 2022).

|

|

|

Les images 2.1 et 2.2, réalisées lors d'un même matin d'avril 2022, montrent un aplatissement particulièrement important alors que le Soleil n'est pas encore complètement sorti au-dessus de l'horizon (2.1) et nettement moins intense 1 min 18 sec après (2.2).

|

|

Lever du Soleil, Haute-Garonne,

avril 2022

2.1

2.2

Lever du Soleil,

Aude, juin 2022

2.3

2.4

|

|

Lever du Soleil, Pyrénées-Orientales, juin 2022

2.5

2.6

|

|

|

|

|

2. Une configuration particulière

Parmi la diversité des formes produites par la réfraction, il en est une qui a été rencontrée plusieurs fois, à l'allure de champignon au pied massif (3.1). Cette configuration comporte un étirement de la partie inférieure vers le bas et la cause est une couche d'inversion du gradient de température située à quelques dizaines ou centaines de mètres de hauteur. La partie supérieure du Soleil montre une très forte asymétrie dans les images 3.1 et 3.2, moins importante pour 3.3 et 3.4. Les photographies 3.2 à 3.4 ont été effectuées sur la plage, et 3.1 au niveau du sol.

L'image 3.1 a été réalisée un peu après 1.6, et 3.2 un peu après 2.6, ce qui fait apparaître un autre point commun aux deux processus avec les deux bords verticaux dans 1.6 et 2.6. De plus, quelques instants après 3.2 un mirage supérieur très important a été observé pour l'extrémité orientale des Pyrénées (cf. la page Mirage supérieur au-dessus de l'eau).

|

|

3.1 Lever du Soleil (Haute-Garonne,

août 2022).

3.2 Lever du Soleil (Pyrénées-Orientales,

juin 2022).

3.3 Coucher du Soleil (Pays de Galles,

août 2015).

3.4 Coucher du Soleil (Pyrénées-Atlantiques,

avril 2025).

|

|

|

|

|

3. Le disque solaire pour inspecter l'atmosphère terrestre

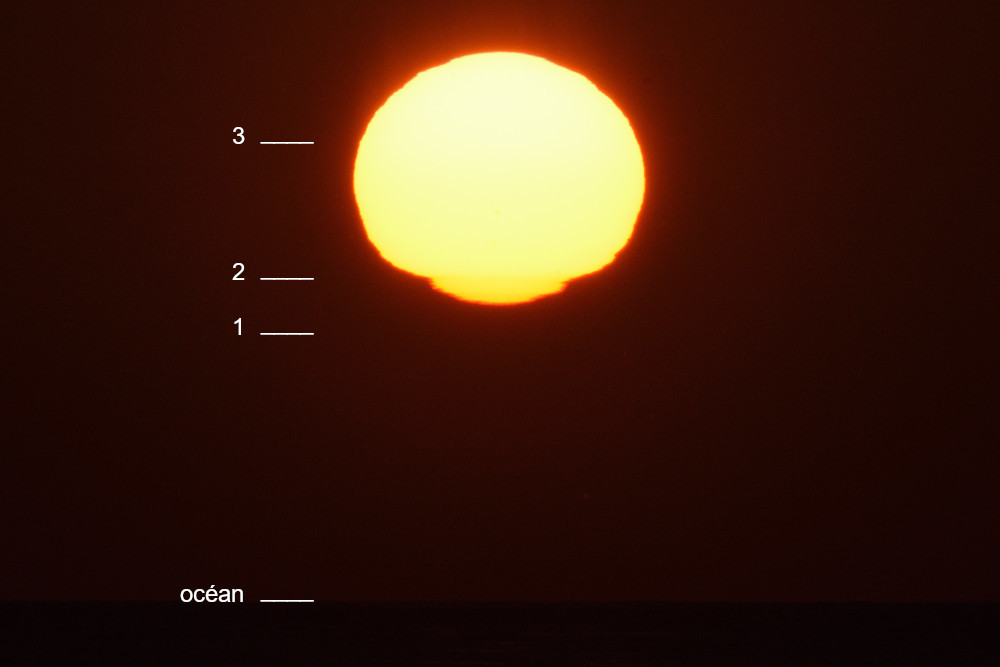

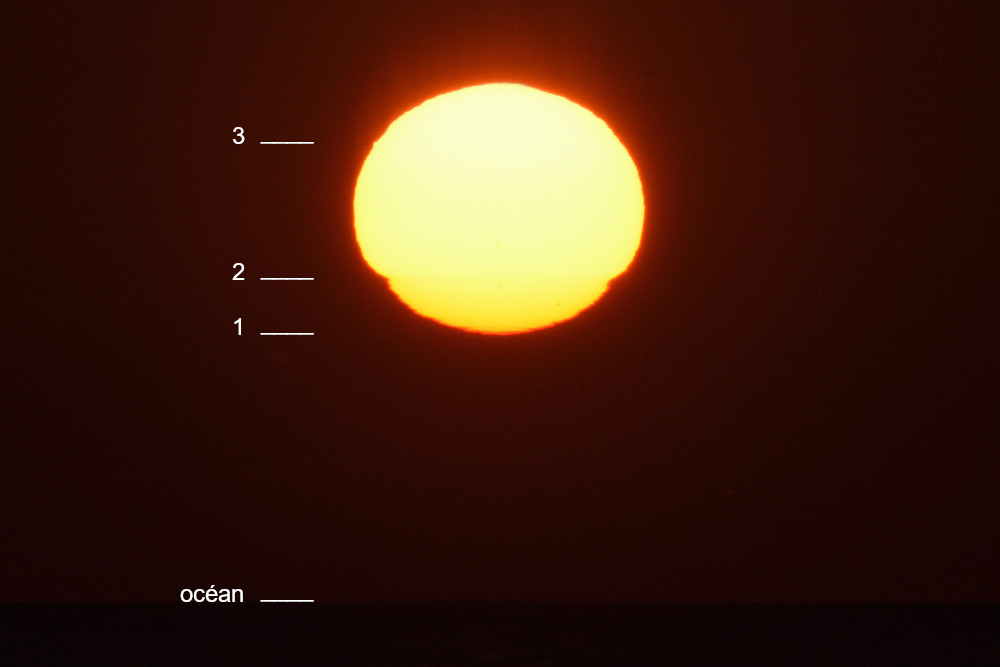

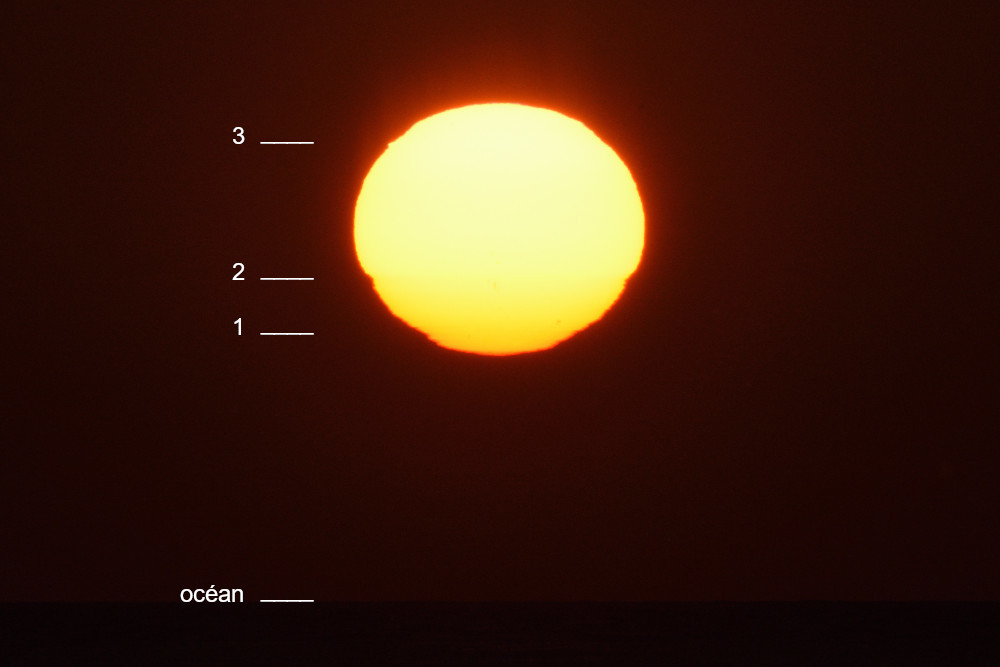

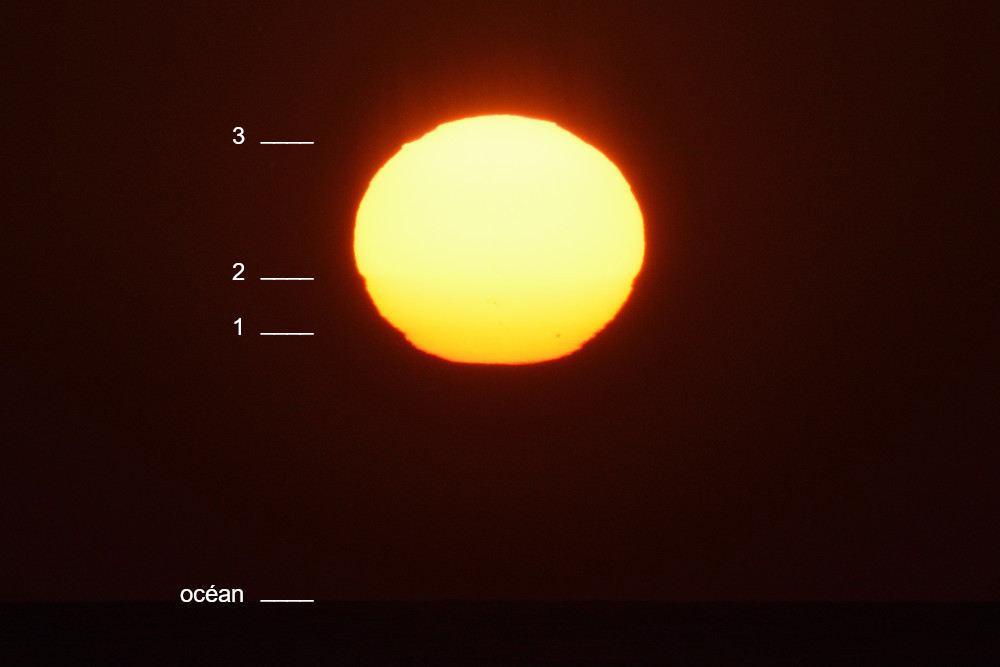

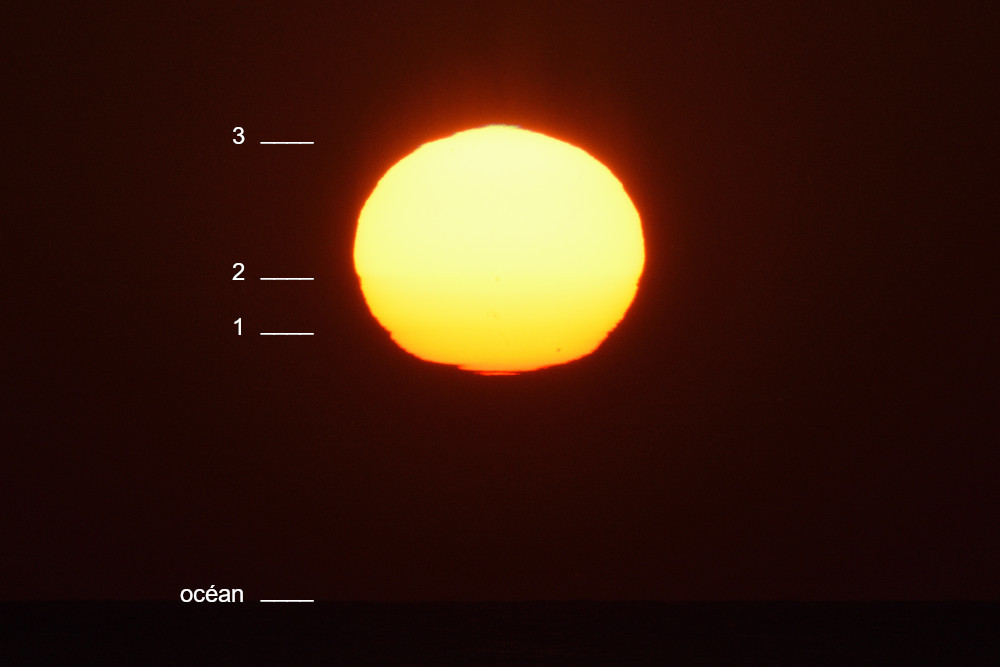

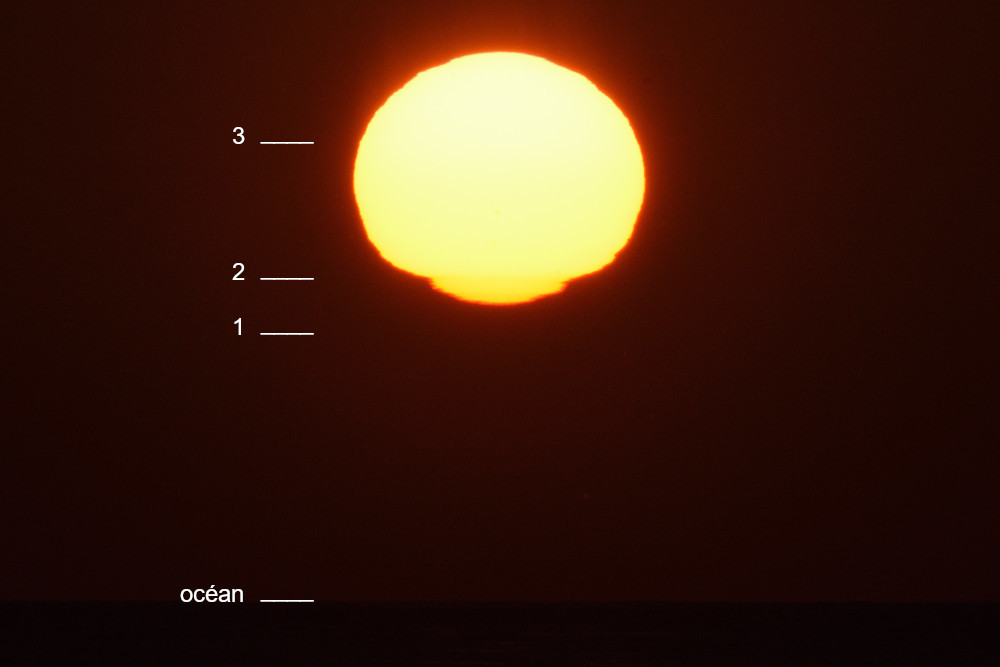

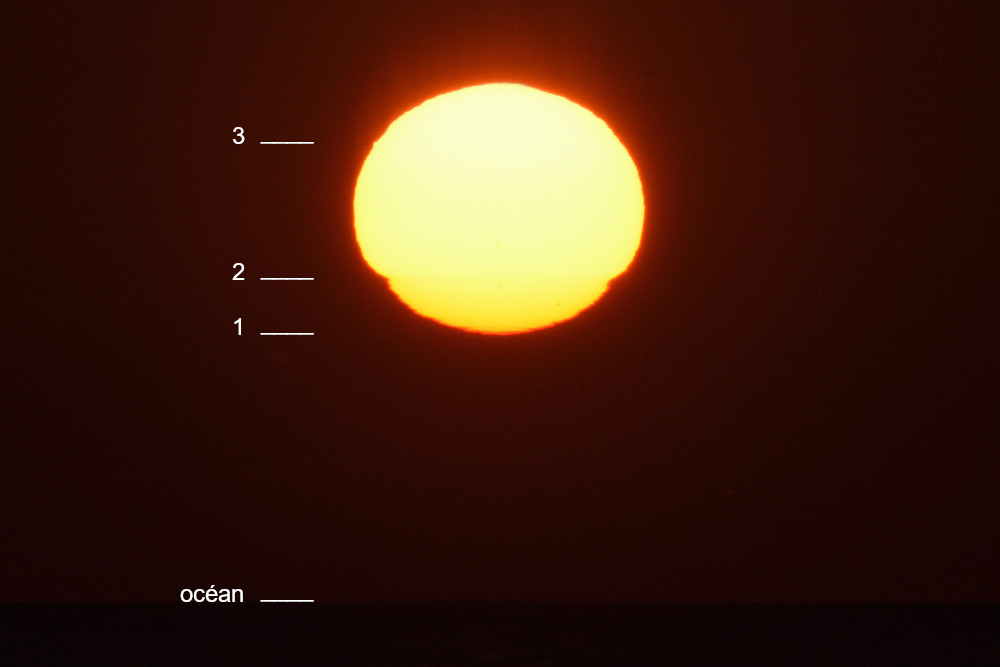

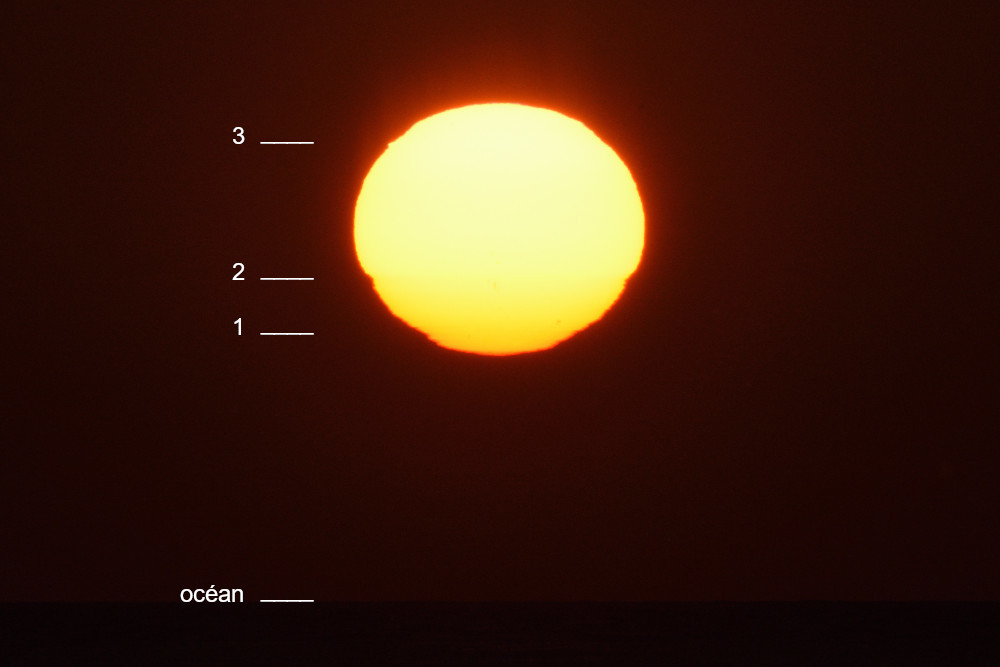

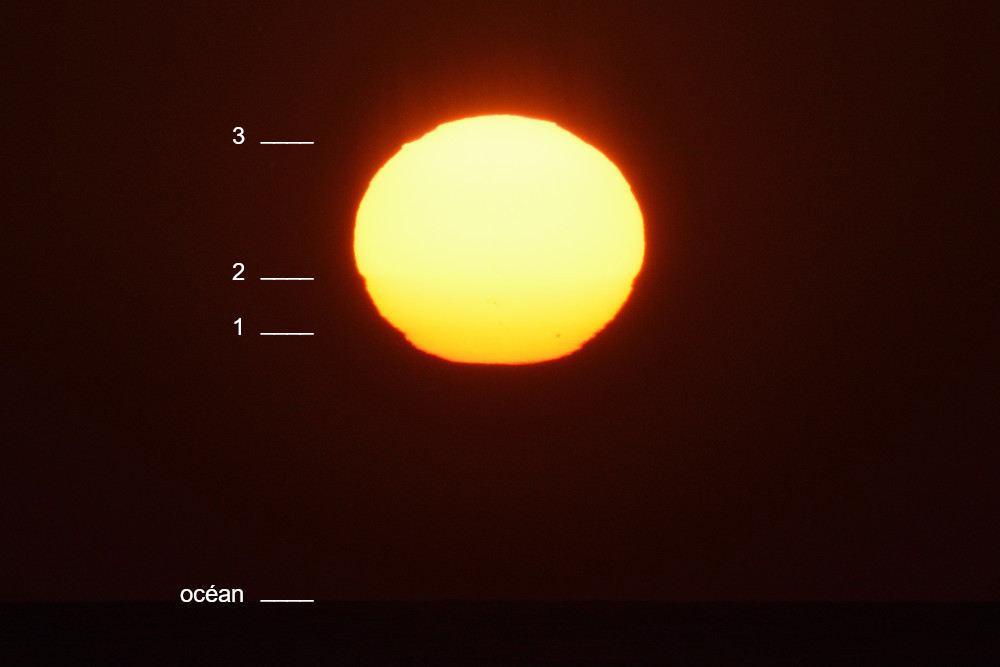

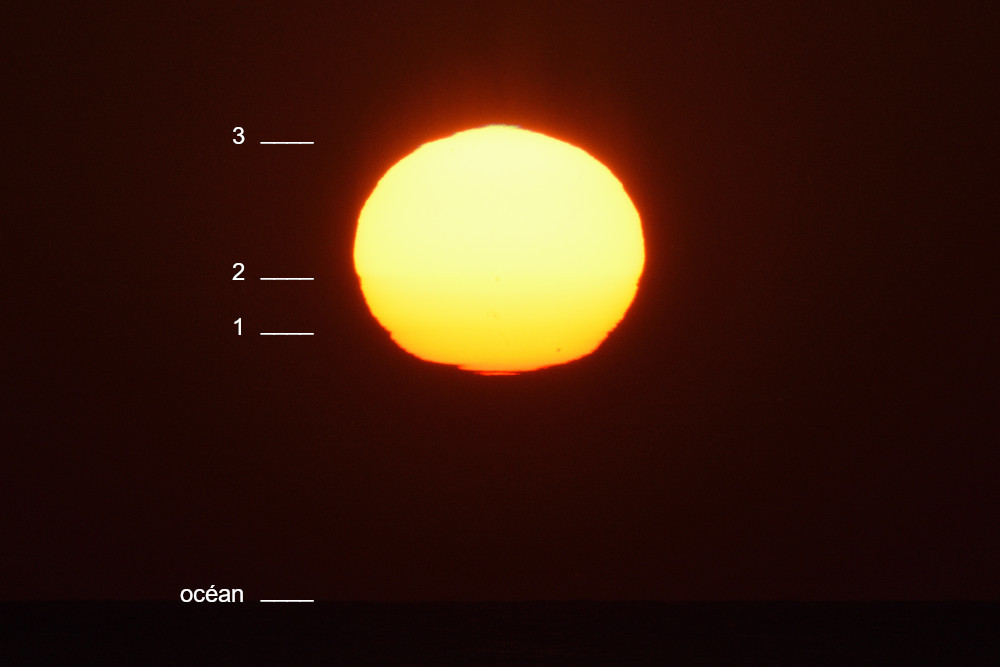

Quand, à une certaine altitude dans l'atmosphère, l'indice de réfraction varie brusquement, il en résulte une perturbation de la régularité du limbe solaire et on observe un contour en "marche d'escalier" comme dans l'image 1.5. C'est aussi le cas des images 4.1 à 4.6 réalisées en avril 2025 à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques, où trois niveaux de variation importante de l'indice de réfraction sont numérotés de 1 à 3 ; le niveau de l'Océan Atlantique est aussi indiqué car il n'est discernable que très faiblement. 53 secondes se sont écoulées entre la première et la dernière image.

Au fur et à mesure de la descente du Soleil vers l'horizon, ces trois perturbations affectent les zones du limbe qui passent à leur hauteur les unes après les autres : le niveau 3 apparaît dans les images 4.2 à 4.5, le niveau 2 (qui est le plus marqué) est visible dans l'ensemble de la série et le niveau 1 dans les images 4.4 à 4.6. Ainsi, par son déplacement vertical, le disque solaire permet d'inspecter les couches inférieures de l'atmosphère pour détecter les variations de l'indice de réfraction et, conséquemment, l'évolution de la température et de la pression avec l'altitude.

|

|

Coucher du Soleil, Pyrénées-Atlantiques, avril 2025

4.1

4.2

4.3

4.4

|

|

4.5

4.6

|

Accueil

|